Michele Paris

La ritorsione iraniana per l’assassinio del generale Qasem Soleimani è alla fine arrivata nella notte di mercoledì con un attacco missilistico condotto direttamente da Teheran che ha colpito due basi militari americane in Iraq. Il blitz, del tutto legittimo, è sembrato avere comunque un valore principalmente simbolico, così da dimostrare da un lato le capacità offensive della Repubblica Islamica e da consentire alla Casa Bianca, dall’altro, di operare una qualche “de-escalation” che eviti l’esplosione di un conflitto rovinoso.

Le strutture colpite dai missili iraniani sono la base aerea di Al Asad, nella provincia di Anbar, a nord-ovest di Baghdad, e quella di Erbil, nel nord del paese mediorientale. Le basi ospitano anche contingenti di altri paesi NATO, tra cui l’Italia, e soprattutto la prima è servita per lanciare operazioni nello stesso Iraq, così come in Siria, e per addestrare le forze armate locali, ufficialmente nella lotta allo Stato Islamico (ISIS).

Nella scelta dell’obiettivo di Al Asad non deve essere sfuggito ai vertici militari iraniani che questa base ospitò una visita di Donald Trump nel dicembre del 2018, durante la quale il presidente americano aveva annunciato il ritiro, in seguito annullato, delle truppe americane stanziate illegalmente in Siria. Con questa operazione, infatti, potrebbe essere iniziata una fase, con ogni probabilità di lunga durata, che porterà, se non all’abbandono del Medio Oriente da parte degli USA, a un ridimensionamento del loro ruolo nella regione.

Per comprendere l’essenza della strategia di Teheran nel valutare le modalità di risposta alla morte di Soleimani, è fondamentale sottolineare come, almeno nelle intenzioni, le iniziative messe in atto finora e quelle che seguiranno hanno appunto come obiettivo finale la cacciata degli Stati Uniti dal Medio Oriente. Questo concetto lo ha ribadito il presidente iraniano Rouhani in un tweet nella mattinata di mercoledì e, a questo scopo, è certo contribuiranno tutte le componenti del cosiddetto “asse della resistenza”, dal Libano alla Siria, dalla Palestina all’Iraq, fino allo Yemen.

Per il momento, il messaggio lanciato dall’Iran a Washington ha consistito in un avviso chiaro e tondo a evitare un’ulteriore escalation dello scontro. Teheran ha fatto intendere che una risposta americana alle bombe di mercoledì avrebbe innescato un attacco contro Israele e, possibilmente gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita. Le implicazioni in termini di perdite di vite umane, di infrastrutture e di danni economici sarebbero state facilmente immaginabili.

Di fronte a questa ipotesi, è legittimo pensare che i vertici del Pentagono e la Casa Bianca abbiano finito per temporeggiare, evitando reazioni immediate e annunci bellicosi. Rivelatrice è stato soprattutto il comportamento di Trump. Il presidente ha scritto un tweet dai toni ottimistici poco dopo l’attacco contro le basi americane, per poi rimandare alla mattinata negli Stati Uniti una dichiarazione sui fatti della notte.

A molti, ciò è apparso il tentativo di individuare una via d’uscita senza innescare una guerra a tutto campo con l’Iran. Quanto meno, a Washington sono andate in scena accese discussioni tra i vari responsabili della “sicurezza nazionale” per formulare una risposta univoca e, per quanto possibile, coerente. La fazione “neo-con” più radicale che intende spingere per la guerra, ritrovatasi finalmente con un casus belli dopo l’azione diretta di Teheran, è stata probabilmente spiazzata dall’atteggiamento e dalle parole di Trump di mercoledì.

Decisamente importante nella decisione delle prossime mosse americane è stato il bilancio dei danni del bombardamento iraniano. Fonti della Repubblica Islamica hanno parlato di decine di morti anche tra i militari americani, ma Washington e Baghdad hanno negato che ci siano state vittime. Se così fosse, è evidente che per la Casa Bianca sarebbe più facile muoversi verso un allentamento delle tensioni.

Che il precipitare della situazione fosse o è forse ancora possibile e la macchina da guerra americana sia pronta per questa eventualità è confermato dai movimenti di uomini e mezzi dei giorni scorsi. Oltre alle migliaia di nuovi soldati dispiegati in Medio Oriente, il Pentagono aveva inviato sei bombardieri B-52 alla base USA sull’isola britannica di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, luogo ideale per condurre eventuali operazioni in territorio iraniano.

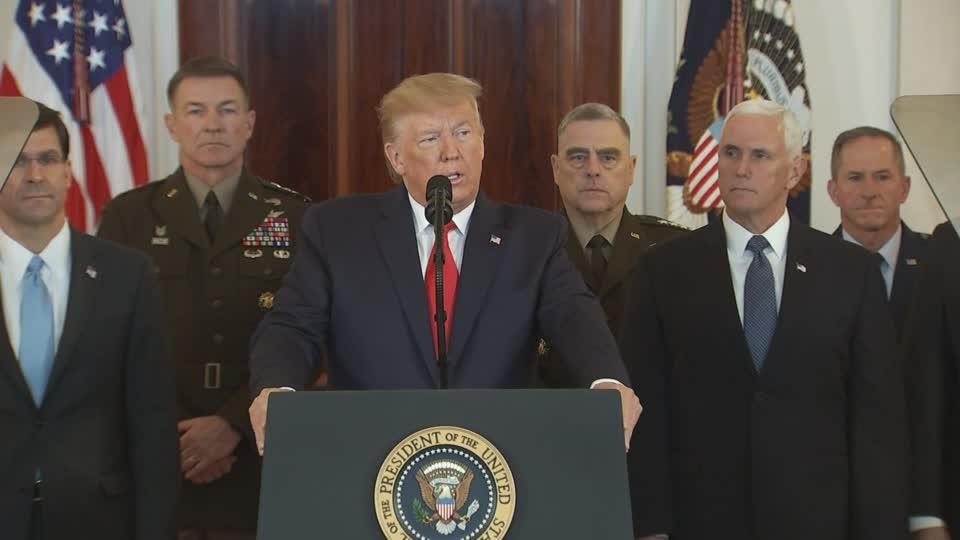

La conferma che la Casa Bianca abbia per ora scelto la prudenza è arrivata proprio dal presidente Trump. La sua apparizione mercoledì a Washington è stata il solito mix di uscite incoerenti e considerazioni al limite dell’assurdo. Tuttavia, è apparsa chiara la volontà di evitare la spirale di violenza, in particolare quando ha sostenuto che “l’Iran sembra stia indietreggiando”, anche se “le grandi forze americane sono pronte a tutto”. Ancora, Trump ha parlato della potenza militare americana come di un “deterrente” contro la Repubblica Islamica, piuttosto che uno strumento di guerra.

Il presidente americano ha poi invitato la NATO e l’Europa a tenere una linea più dura nei confronti di Teheran, mentre la minaccia di un nuovo round di sanzioni è apparso più che altro come un gesto per placare i probabili malumori degli ambienti “neo-con”, delusi dall’assenza di un’iniziativa bellica contro Teheran.

Le intenzioni dell’Iran sono state spiegate invece dal ministro degli Esteri Zarif. Anch’egli in un tweet ha scritto che, con il bombardamento di mercoledì, “l’Iran ha concluso le operazioni proporzionate di auto-difesa” e “non intende cercare un’escalation, ma è pronto a difendersi da qualsiasi aggressione”. Le parole chiave sono in questo caso “concluso” e “proporzionate”. Il governo iraniano intende cioè ritenere chiusi i conti con l’assassinio di Soleimani, se la Casa Bianca si asterrà da ulteriori aggressioni.

L’avvertimento è però inequivocabile. L’Iran, come Washington sa alla perfezione, sarebbe stato ed è in grado di infliggere danni ben più pesanti agli interessi degli Stati Uniti o dei loro alleati, come ha dimostrato la distruzione di due impianti petroliferi sauditi lo scorso settembre con la collaborazione dei “ribelli” Houthis yemeniti. La decisione di scegliere bersagli simbolicamente rilevanti, come le due basi irachene, provocando danni significativi ma non devastanti è perciò il segnale della disponibilità a evitare l’escalation dello scontro.

Alcuni media alternativi hanno poi citato fonti interne alla casa reale dell’emirato del Qatar, con il quale Trump sarebbe entrato in contatto nelle ore precedenti la ritorsione iraniana. Secondo alcune ricostruzioni, Trump avrebbe chiesto di recapitare un messaggio a Teheran sulla disponibilità americana ad abbassare i toni della retorica anti-iraniana e a scongiurare ulteriori provocazioni se la risposta della Repubblica Islamica all’assassinio di Soleimani si fosse limitata a un’azione circoscritta. Se non ci sono per ovvi motivi conferme ufficiali dello scambio di questi messaggi tramite il Qatar, almeno il colloquio del presidente USA con l’emiro di questo paese è stato citato in un tweet dal vice-capo dell’ufficio stampa della Casa Bianca, Judd Deere.

Qualche osservatore ha anche fatto notare come le due basi americane in Iraq fossero in piena allerta per una possibile offensiva iraniana, ma nelle strutture colpite non è stato registrato alcun movimento difensivo, per mezzo ad esempio di missili Patriot. Questo particolare apre ipotesi interessanti circa la natura dell’attacco di mercoledì e le ultime decisioni degli Stati Uniti oppure rivela un’imbarazzante inefficacia dei sistemi difensivi americani.

Sul comportamento degli Stati Uniti e l’apparente moderazione scelta da Trump mercoledì pesano in ogni caso anche gli scenari venutisi a creare in Iraq. L’operazione contro Soleimani e, va ricordato, il numero due delle Forze di Mobilitazione Popolare sciite irachene, Abu Mahdi al-Muhandis, ha infatti scatenato enormi proteste popolari contro la presenza americana nel paese e la condanna sia del primo ministro, Adel Abdul Mahdi, sia del parlamento di Baghdad. L’organo legislativo iracheno qualche giorno fa ha approvato una risoluzione non vincolante per chiedere l’espulsione di tutte le forze di occupazione straniere.

Un conflitto aperto tra USA e Iran provocherebbe così una nuova ondata anti-americana in Iraq che aprirebbe per Trump un altro delicatissimo fronte di guerra in questo paese. Se, poi, il contingente statunitense dovesse finire per abbandonare forzatamente l’Iraq, ci sarebbero pesanti ripercussioni anche sul dispiegamento di truppe in Siria, con conseguenze disastrose per la posizione di Washington in Medio Oriente.

Che si stia andando comunque in questa direzione appare inevitabile ed è il risultato stesso delle azioni dell’amministrazione Trump. I prossimi sviluppi della situazione aiuteranno allora a capire se il presidente americano intende precipitare la regione in un conflitto catastrofico o se, al contrario, opterà realmente per un passo indietro, mantenendo la promessa per un disimpegno bellico del suo paese e, forse, facendo aumentare le chances di una sua rielezione nell’appuntamento con le urne del prossimo mese di novembre.

https://www.altrenotizie.org/primo-piano/8746-usa-iran-trump-rimanda-la-guerra.html